[四国EPO・四国ESDセンターが、みなさんにおすすめしたい!と思った事例をご紹介していきます]

森からの贈りもの:日本で唯一の木毛(もくめん)づくり/ Gift From the Forest: Japan’s Only Mokumen Maker / 森林的礼物:制作日本唯一的木毛

高知県土佐市にある有限会社戸田商行さんは、国内唯一の「木毛(もくめん)」を製造している事業所です。

木毛を知っていますか?木毛は木材を細長く削りまとめたもので、商品を保護する緩衝材として昔から使われており、日本各地で盛んに製造されていました。しかし、安価なプラスチック製の緩衝材が広く使われるようになると製造工場は減り、製造会社は戸田商行さんだけになりました。

戸田商行さんが木毛を作り続けている理由は、木毛が地域資源を活かした環境保全・循環型の商品であり、森林率84%の高知県の森づくりに役立つこと、そして何より、先代から引き継いだ確かなモノづくりの技術と知恵を継承するという強い思いがあるからです。

そのため、木毛に使う木材は高知県内で伐採された木材にこだわり使っており、つくられた商品は高知県J-VER制度でカーボンオフセットクレジットとして認定されております。

木毛に使われている樹種は松、杉、檜(ひのき)、楠(くすのき)の4種類で、原木を自社で加工し製造しています。汎用性のあるバーカーで樹皮を取り除いた後は、木毛製造機にあわせてカットします。そして、創業時から約60年間稼働している5台の製造機と新たに導入した1台を使い、職人が丁寧に木の目を見ながら削り続けます。削られた木毛は水分が多く、しっとりとしていて、そのままでは使えません。乾燥するために使われる熱源は、製造の過程で出た樹皮や削りくずなどの廃材です。その後、乾燥した木毛は計量・梱包されて国内外へ搬送されていきます。工場では一日最大1トンの木毛を製造していますが、木材は余すところなく使われ、製造工程でごみになる木材はありません。

木毛は3サイズ(幅や厚さ)があり、そのサイズによる弾力や樹種の特徴を活かした使われ方をしています。例えば、一番薄い幅1mm×厚さ0.1mmの松の木毛は人形の詰め物や皮の薄い果物の緩衝材に、同じ幅で厚さが0.15mmのものは、果物やハム、チーズ、陶器や瓶などの緩衝材に使われています。

また、それぞれの木の持つ特徴を活かした商品開発も行われており、檜の香りのリラックス効果を活かした香り袋、楠の防虫効果を活かしたシューズキーパー、松の白さを活かしたリースやブーケづくりなど、活用の幅は広がっています。

最近は地域の持続可能性への意識の高まりとともに、木毛は自然素材を使った緩衝材として注目を集めておりますが、戸田商行さんの森づくりへの思いと、創業者から伝わる職人の技術により生み出された木毛は、緩衝材という脇役でありながら、高知県の84%の森づくりを伝えるメッセンジャーであり、森からの贈り物なのです。

有限会社戸田商行: https://www.toda-shoko.com

■Gift From the Forest: Japan’s Only Mokumen Maker

Toda Shoko Co., Ltd. in Tosa, Kochi, is the only company in Japan that produces mokumen (wood wool). What is mokumen? Put simply, it is a bundle of long, slender wood shavings which has been traditionally used to protect goods, and which was once manufactured all over Japan. However, with the spread of cheap plastic-based packing materials, the number of factories producing mokumen began to decrease, until eventually only Toda Shoko was left.

Toda Shoko continues to produce mokumen because it is an easily recyclable and environmentally friendly product that uses local materials, it helps with forest management in Kochi, which is 84% forests, and most importantly, they have a strong desire to pass on the reliable manufacturing techniques and knowledge they inherited from their predecessors.

For that reason, all of the wood they use is sourced from inside Kochi, and the products they make are recognized as carbon offsets under the Kochi J-VER Scheme.

Four varieties of trees are used in the production of mokumen — pine, Japanese cedar, Japanese cypress and camphor tree — and all the materials are processed in-house. After removing the bark with a general-purpose barker, the wood is cut to fit into the mokumen manufacturing machines. Then, using the five machines that have been in operation since the company opened sixty years ago, as well as one more bought recently, the craftsmen and women carefully shave it into strips while watching the grain. However, the resulting mokumen is too moist to use as-is, and must be dried. The fuel used for the drying process is the leftover scraps from production like tree bark and wood chips.

After drying, the mokumen is weighed, packed and shipped both domestically and internationally. The factory can produce up to one ton of mokumen daily, and because every part of the raw wood is used in the production process, it doesn’t produce any wood waste.

Mokumen comes in three sizes, and is used for different applications depending on the elasticity from its size and the qualities of the wood used. For example, the thinnest pine mokumen is 1 mm wide and 0.1 mm thick, and is used as a filling for dolls and as a packing for fruit with thin skin. On the other hand, the same width but 0.15 mm thick is used as a packing material for things like fruit, ham, cheese, ceramics and bottles.

In addition, the company is expanding its product line to include products that utilize the unique properties of each kind of wood in various ways. Some examples are a sachet that takes advantage of Japanese cypress’s calming scent, shoe trees that take advantage of camphor tree’s insect-repellent property, and wreathes and bouquets that use the whiteness of pine.

With the recent increase in people’s consciousness toward sustainability, interest has grown in mokumen as an all natural packing material. And while the mokumen made from Toda Shoko’s passion for forests and crafting skills passed down from their founder certainly fulfills that role, it is also so much more. It is a gift from the forest, and a messenger conveying Kochi’s 84% forestation.

Toda Shoko Homepage: https://www.toda-shoko.com

■森林的礼物:制作日本唯一的木毛

位于高知县土佐市的有限公司户田商行,是日本唯一一家生产「木毛」的工厂。

你知道木毛吗?木毛是木材的细长切割,长期以来用于保护商品的缓冲材料,以前在日本各地广泛生产。然而,随着廉价塑料缓冲材料的广泛使用,制造的工厂数量逐渐减少,目前只剩户田商行了。

户田商行继续生产木毛的原因是,木毛是活用当地资源的环境保全・循环型产品,有利于森林覆盖率为84%的高知县建设森林,另外更重要的是,因为有强烈的希望从前代手中继承可靠的制造技术和智慧的原因。

因此,生产木毛的木材只使用高知县砍伐的木材,生产的产品被高知县J-VER系统认证为碳抵消信用。

木材中使用的树种有松树、杉树、桧树和楠木四种,公司自行加工和生产原木。用多功能的制材机去除树皮后,再用木毛制造机切割。自成立以来五台木毛制造机已经运行了大约60年,又新引进了1台机器,工匠们小心翼翼地看着树的年轮,进行切削。切削的木毛因为有很多水分,潮湿,所以不能直接使用。用于干燥的热源是制造过程中产生的废料,如树皮和木屑。干燥好的木毛被称重和包装,并运送到日本和国外。工厂每天生产多达一吨的木毛,但木材会全数使用,在制造过程中不会产出木材垃圾。

木毛有三种尺寸(宽度和厚度),根据它们的大小和树种的特点使用。例如,最薄宽度1mm×厚度0.1mm的松树木毛用在娃娃的馅料或皮薄的水果的缓冲材料中,以相同的宽度和厚度0.15毫米的用于如水果、火腿、奶酪、陶器和瓶子的缓冲材料。

此外,还开发了利用树木特点的产品,利用桧木香味开发的有放松效果的香味袋、利用楠木的驱虫效果而开发的鞋撑、利用松树的白色开发的花束等,其应用范围正在扩大。

最近,随着人们对区域可持续性的认识的提高,木毛作为使用天然材料的缓冲材料而备受关注,户田商行对建设森林的热爱,用创始人传授的工匠技术生产的木毛,虽然只是缓冲材料的配角,但是在传达着高知县84%森林建设的信息,是森林赋予的礼物。

有限公司户田商行:https://www.toda-shoko.com

四国西予ジオの至宝/ The treasure of Shikoku Seiyo Geopark/ 四国西予地质公园的宝藏

何か冒険を想起するようなワクワクするネーミング! ジオとは、ジオパークを指し、四国西予ジオパークにおいて育まれた珠玉の商品とのこと。これはしっかりチェックしたい!!ということで、四国西予ジオパーク推進協議会事務局長・高橋司さんにお話しをうかがいました。

何か冒険を想起するようなワクワクするネーミング! ジオとは、ジオパークを指し、四国西予ジオパークにおいて育まれた珠玉の商品とのこと。これはしっかりチェックしたい!!ということで、四国西予ジオパーク推進協議会事務局長・高橋司さんにお話しをうかがいました。

【四国西予ジオパークの特徴】

西予市は、2004年(平成16年)、東宇和郡4町(宇和町、野村町、城川町、明浜町)と西宇和郡三瓶町、合計5町が合併したことにより、東は四国カルストを擁する山地で高知県と境を接し、西はリアス海岸の地形の宇和海、標高も1400mから海抜0メートルまで、多様な地形・地質を誇ります。その特性を魅力として発信するとともに、合併前の町を超えた一体感を醸成するために、ジオパークを市の政策・施策の柱とした活動を展開し、2013年(平成25年)9月、日本ジオパーク委員会から市全域が日本ジオパークに認定されました。

見どころは、日本列島になる以前の古い大地の変動を表す地層が東西に並び、なかには4億年以上前の日本最古級の岩石も顔をのぞかせるという、地質の多様性。また、海・里・山を舞台に、多様で豊かな自然に寄り添う人々の暮らしが繰り広げられていることが重要であり、大きな特徴となっています。

【四国西予ジオの至宝とは】

食べ物も地形や地質と深い関係にあり、グルメもジオパークの大事な要素です。四国西予ジオパークが有する海抜0mから標高1,400mの標高差の中から産み出される魚介類、柑橘、米、ぶどう、栗、乳製品など、種類も味わいも多彩な産物・加工品を「ジオの恵み」として売り出しています。

一方、多品目であることは強みですが、他産地との差別化が図りにくいという悩みがありました。そこで、ジオの恵みの中から地形、地質、そこで暮らす人々の営みといった地域性を打ち出し、大地の特徴を生かしたストーリー性、独自性、安全性、市場性などで高い基準を満たす優れた逸品を「四国西予ジオの至宝」として認定し、発信することによって、四国西予ジオパークの認知度の向上に取り組んでいます。

現在、奥地あじとその加工品、明浜産真珠ネックレス、田力米、カマンベールチーズ森のロマン、四国カルスト天然水ぞっこん、豆道楽豆腐など、9品目を認定しています。

四国西予ジオパークのHPでは、ジオの至宝一つひとつについて、至宝を生み出す地形・地質・気候などの自然条件と生産者の思いを、迫力のある画像で紹介する「ストーリー」を公開しています。

豊かな自然の恵みを活かす智恵と技術を継承し、創造する人々との出会いも楽しみに、新型コロナウイルスが収束したら「ぜひゆっくりと西予市へ!」との思いを強くしました。

【西日本豪雨からの復興とともに】

2018年7月の西日本豪雨は、西予市の各地域に甚大な被害をもたらし、現在も復興のさなかにあります。被災によってジオパーク事業を今まで以上に推進する思いを新たにしたと高橋さんは話します。「地域にとって、地球にとって、より意味のある活動を行うことが重要との意識を強くし、ジオパーク活動を支える組織・団体・企業やサポーター、行政機関が情報共有を進め、連携することがカギとなると考えています」。

多様で質の高い地域資源をいかにプロデュースし、伝えていくか。地域循環共生圏の構築とも重なるジオパーク活動の展開に期待を寄せ、注目していきたいと思います。

四国西予ジオの至宝 http://seiyo-geo.jp/sihou/

(四国西予ジオパーク>ジオの恵み>四国西予ジオの至宝)

■The treasure of Shikoku Seiyo Geopark

Geo, which is short for “Geopark,” is an exciting name associated with adventure! “Geo also refers to the wonderful products made there. To know more about them, we interviewed Tsukasa Takahashi, the executive director of the Seiyo Geopark promotion committee.

[The unique features of Shikoku Seiyo Geopark]

With the merger of 4 eastern Uwa district towns (Uwa, Nomura, Shirokawa and Akehama town) and Mekame town in Nishi-uwa district in 2004,it became bordered by Kochi prefecture and the Shikoku karst plateau on the east, and the Uwakai Sea with its ria coastline on the west. The elevations range from 1400 meters to sea level, and it boasts a varied topology and a plethora of geological features. In order to promote these unique points and foster a sense of unity in the newly merged city, activities were undertaken to make the geopark a central focus of the city’s policies and measures, and in September, 2013 (Heisei 25) the Japan Geopark Committee recognized the entire city as a Japanese Geopark.

The key feature of the area is its geological diversity, lined on the east and west by geological strata showing ancient changes in the earth from before the formation of the Japanese archipelago, including some of the the oldest rocks in Japan dating back more than 400 million years. Another important feature is the way people live in harmony with the diverse and abundant nature on the sea and in villages and mountains.

[The treasure of Shikoku Seiyo Geopark]

Gourmet food is also an important feature of the Geopark since food has a deep connection to landform and geology. With elevations ranging from sea level to 1,400 meters, the geopark produces a variety of products and processed foods such as seafood, citrus fruits, rice, grapes, chestnuts, daily products and more, which are promoted and sold as “Blessings of Geopark”.

However, while the large variety of products is one of its strengths, it was difficult to differentiate them from those from other regions. In order to address this problem, excellent products in the “Blessings of Geopark” brand that meet high standards in terms of marketability, safety, originality, and ability to tell a story about the land, and which highlight the area’s topography, geology and the activities of the people living there, were selected as “Treasures of Shikoku Seiyo Geopark” and promoted to raise awareness of the geopark.

Now, 9 products are approved such as Okuti horse mackerel and processed goods, pearl necklace produced in Akehama area, Tariki-mai rice, “Forest Romance” Camembert cheese, “Shikoku karst plateau natural water Zokkon”, Mame-douraku tofu.

In their homepage, conditions of nature such as topology and a plethora of geological features and climate and message from producers conditions which leads to the excellence of Geopark are introduced as “Story” with powerful pictures.Succeeded with their attitude of making the most of wisdom of generous nature blessing and techniques, and also expectation with meeting people, “Let’s go and enjoy in Seiyo city” after the Covid 19 situation is settled.

Reconstruction After the 2018 Japan Floods

The torrential rains that struck western Japan in July 2018 caused tremendous damage to various areas of Seiyo City, and the reconstruction is still ongoing. According to Mr. Takahashi, the disaster has renewed his desire to promote the geopark project more than ever. “I believe that it is vital for us to strengthen our awareness of the importance of carrying out activities meaningful to the region and the earth, and for the organizations, groups, businesses, and government agencies that support geoparks to share information and work together.”

How can we produce and convey diverse, high-quality local resources? I have high expectations for the development of geopark activities that overlap with the construction of a Regional Circular and Ecological Sphere.

Treasures of Shikoku Seiyo Geopark http://seiyo-geo.jp/sihou/

(Shikoku Seiyo Geopark > Blessings of Geopark > Treasures of Shikoku Seiyo Geopark)

■四国西予地质公园的宝藏

命名就令人兴奋,让人想起冒险!所谓Geo的字义指地质公园、具体指在四国西伊予市地质公园所产的一种珠宝。这值得仔细探究一下!!因此,我们专访了四国西伊予市地质公园促进会秘书长・高桥司先生。

【四国西予地质公园的特点】

西予市、2004年(平成16年)、由东宇和郡4个镇(宇和町、野村町、城川町、明滨町)和西宇和郡的三瓶町共5个镇合并而成、东边属于四国喀斯特地形的山区、与高知县接壤、西部是与宇和海邻接的里阿斯式的沉降海岸、海拔从1400米到海拔0米不等、拥有多样化的地形・地质特征。为了发挥其独特魅力、一改其旧貌打造出超出合并前城镇面貌的新的一体感、我们将地质公园作为该市施政及开展活动的支柱、终于2013年(平成25年)9月、整个城市被日本地质公园委员会认定为日本地质公园。

亮点是其地质多样性、即日本列岛形成前的远古地质变动层排列成东西走向、其中4亿多年前的日本最古的岩石至今仍可窥见一斑。此外,人们依海洋・村庄・山脉而居、绵延生息在多姿多样的丰富的自然之中、这一点非常重要、也是一大特色。

【何谓四国西予地质珍宝】

食物与地形和地质密切相连、美食也是地质公园的重要组成部分。在四国西予地质公园的海拔0米到海拔1400的海拔差中出产的物产有海鲜、柑橘、大米、葡萄、板栗、乳制品等、种类及品味丰富多彩、这些特产・加工品被誉为「大地的恩赐」的标志而远销各地。

一方面,虽然品类多种多样是其优势、而另一方面我们担心很难与他产地的物产区别开来。因此、我们打出所谓地质恩赐所独具的地形、地质、以及生活在那里的人文活动等地域性招牌、把富于地质宝藏色彩的故事性、独特性、安全性和市场性等都符合高标准的优秀宝石、定名为「四国西予地质珍宝」、通过对外宣传、来致力于提高四国西予地质公园的知名度。

目前、我们已认证了9种产品、包括奥地竹荚鱼及其加工产品、明浜産珍珠项链、田力米、森林浪漫牌卡曼伯特奶酪、四国喀斯特纯天然水和豆道楽豆腐等。

在四国西予地质公园的网站上、关于每一个地质珍宝、以及珍宝形成的地形地质气候等自然条件和生产者的梦想、我们用逼真的电视图像公开放映来介绍其「故事」。我强烈地期待着:能和生活在自然恩宠之中的、用智慧和技能勤劳创造的人们相会!当新冠病毒收敛时「一定要漫游西予市!」。

【随着日本西部暴雨的重建】

2018年7月的西日本暴雨给西予市的各地区造成了巨大的破坏、目前正处在重建之中。高桥先生说:灾难使我们比以往任何时候都更想推动地质公园项目的发展。「我们强烈意识到为地方为地球开展更有意义的活动至关重要、支持地质公园活动的组织・团体・企业・后援者・政府机构需要加强信息共享和合作才是关键」。

如此丰富多样且高质量的地域资源,我们如何开发之、创造之并宣传之?我们期待并继续关注地质公园活动的进展、这正巧也与区域循环共生圈的构想不谋而合。

四国西予的地质宝藏 http://seiyo-geo.jp/sihou/

(四国西予地质公园>大地的恩典>四国西予地质的珍宝)

香川県立三本松高等学校「三高みんなの食堂」/ The Cafeteria for Everyone” Kagawa Prefectural Sanbonmatsu High-School/ 香川县立三本松高中「三高大家的食堂」

香川県東かがわ市にある香川県立三本松高等学校は、2020年9月23日に学食をリニューアルオープンしました。多くの学食が抱える経営の難しさに加え、生徒数減少の影響もあり学食利用者の数も減少する中、生徒の多くが地元の食材をあまり食べていないという現状を知った校長先生が、「学食を通して生徒に地元の美味しいものを食べさせたい、食を起点とした学びと交流の拠点として生徒が活動し、地域のよさを知ってもらいたい」との思いから改革をスタート。これまで事務的に行ってきた学食経営を根本から見直し、経営は地元の農業法人に委託、生産者と直接つながることでより新鮮な食材を取り入れることができるようになりました。多角経営をめざす農業法人にとっても、学食への参入は食材の安定的な供給や雇用の確保というメリットがあり、自分たちが高校生の食の安全・安心を担っているというスタッフの自負ややりがいにもつながっています。

さらに、食器やお盆は地域の蔵に眠っていたものを提供頂いて利用しています。漆塗りのお盆など、昔から大切に使われてきたものを使うと見映えも変わり、脱プラスチックに貢献するとともに、生徒たちには「オシャレ」に映るらしく、古きよきものの新しい魅力発見の機会となっています。

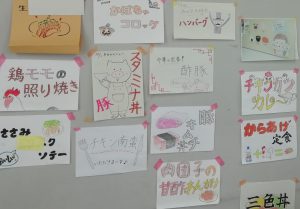

また、生徒の学びと体験の場としても食堂を生かす取組をしています。生徒は単なるお客さんではありません。学食のリニューアルに伴い、「三高みんなの食堂プロジェクト」として生徒全員が参加し、自分たちで良い食堂をつくり上げる意識をもって関わっています。さらに、校内でプロジェクトリーダーとして活動する生徒を募り、1~3年生の希望者24人が、広報チーム、デザインチーム、総務チームなどに分かれて活動。勉強や部活などがメインの高校生活の中で、自分の時間を上手にマネジメントして食堂づくりに関わっています。イラスト付きの手描きメニューは生徒の個性や能力が発揮され、見るだけでも楽しいものになっています。また、入り口にかかるのれんも手作りです。このパッチワークでできたカラフルなのれんは、実は革をつなぎ合わせています。東かがわ市は手袋産業が盛んで、通常端切れは廃棄物として処理されますが、卒業生の会社からこの革の端切れを提供してもらい、のれんに生まれ変わらせることができました。

持続可能な学食づくりはまだまだ続きます。「三高みんなの食堂」という名前のとおり、地域全体の関わりがこの食堂の大きな魅力となっています。

手袋の端切れで作成したのれん

メニューは素敵な生徒さんの手描き

■“The Cafeteria for Everyone” Kagawa Prefectural Sanbonmatsu High-School

Kagawa Prefectural Sanbonmatsu High School, in east-Kagawa City, reopened its school cafeteria on September 23, 2020. The innovation of the school cafeteria started when the principal learned that many students were not eating much local ingredients due to management difficulties and the number of decreasing cafeterias. He wanted them to eat delicious local food at the cafeteria, and wanted it to be a place for the students to learn and interact with each other and the community. They renewed the cafeteria management and started to purchase fresh products by outsourcing to a local agricultural corporation. This benefits both the school, and the corporation, as it gives it stable sales of ingredients and also secures employment. Also, the staff gets the satisfaction of knowing they are responsible for providing safe food for the high school students.

In addition, tableware lacquer and trays that were collecting dust in the local warehouse are now being used. Because they had been carefully used then stored for a long time, these trays are now more “fashionable” to the students, and they also contribute to the decrease in the use of plastic.

The school is also making efforts to utilize the cafeteria as a place for learning and experience. Students are more than just customers. With the renewal of the school cafeteria, all the students participate in the “The Cafeteria for Everyone Project” and are a part of creating a good cafeteria together. In addition, they recruited students who will act as project leaders. Twenty-four applicants in the 1st to 3rd grades will be divided into a public relations team, a design team, a general affairs team, etc. Where the main activities in the high school life are studying and club activities, they manage their time well to be involved in creating the cafeteria. The hand-written menu with illustrations demonstrates the individuality and abilities of the students. The sign at the entrance is also handmade. The colorful sign made from this patchwork is actually made of leather. The glove industry is thriving in east-Kagawa City, and scraps usually go to waste, but graduates working for the company provided them with this scraps of leather, and they were able to recreate it as a beautiful sign.

The sustainable school cafeteria creation will continue. As the name “The Cafeteria for Everyone” suggests, the involvement of the entire region is the great feature of this cafeteria.

■香川县立三本松高中「三高大家的食堂」

位于香川县东川市的香川县立三本松高中、于2020年9月23日翻新后开放了学校午餐。除了许多学校共通存在的午餐管理难的问题、还由于学生人数减少、学校午餐利用者的人数也在减少的背景之下、知道许多学生很少吃当地食材的校长、出于「希望学生通过学校午餐吃当地食材、以食物为媒介做为学生学习和交流的活动中心、让学生了解当地的好处」这样的考虑而迈出了改革的第一步。我们从根本上审查了我们过去行政事务式的学校午餐经营管理方式、将午餐经营外包给当地农业法人管理、并与生产商直接联系、以便纳入更新鲜的食材。对有志于多元化经营的农业法人来说、加入学校食品经营具有食材供应稳定以及确保就业之优点、自己承担着高中生的食品安心・安全这样的重任、也会助长他们自己作为工作人员的自豪感和成就感。

此外、把餐具和托盘等尘封已久的地域所藏品提供出来供大家使用。让大家利用自古以来就视为重宝的漆器托盘等、既美观好看、又为实现脱塑料化做出贡献、还为学生增添「时尚」感、并有机会发掘出古器今用的新魅力。

此外、我们还努力利用餐厅作为学生学习和体验的场所。学生不仅仅是客人。随着学校食堂的翻新、所有学生都参与到「三高大家的食堂项目」中来、靠学生自己的能力亲自打造一家好食堂。更进一步、我们还招募了24名一至三年级学生、分别分成公共关系团队、设计团队和一般事务团队等、由他们作为项目带头人在校内负责各项工作。高中生活的主要活动中、如把学习和俱乐部活动中的善于管理自我的时间的能力、运用到食堂的运作之中。带有插图的手画菜单展现了学生的个性和能力、光看菜单也觉得耐人寻味。 此外、在入口处的门帘儿也是手工制作的。这种缝拼制作的五颜六色的门帘儿、实际上是皮革拼接而成的。东香川市的手套产业很兴旺、通常把碎片当作废物处理、由毕业生的手套公司把这种皮革碎片提供给我们、转废为宝使之变成了门帘儿。

学校午餐的可持续发展的创新及努力仍在继续。「三高大家的食堂」顾名思义、整个地区大家一起来参与才是此餐厅的巨大魅力所在。